Erörterung: Eine Herausforderung, die mit der richtigen Vorgehensweise gelingt

Viele Schüler und auch Erwachsene graut es davor, wenn es darum geht eine Erörterung zu schreiben. Schließlich gibt es dabei einiges zu beachten. Aber keine Sorge! Mit der richtigen Vorgehensweise und dem Wissen, was für die jeweilige Erörterungsform relevant ist, ist das Verfassen einer Erörterung gar nicht mehr so schwer. Damit das Erörterung schreiben für dich ab sofort keine Hürde mehr darstellt, erfährst du hier, was in eine Erörterung reinkommt und worauf du genau achten solltest.

Tipp: Du suchst nach weiteren Vorbereitungsmaterialien, damit du die Prüfungen leichter meistern kannst? Dann schau mal in unseren Online-Testtrainer für’s Gymnasium!

Was ist eigentlich eine Erörterung?

Eine Erörterung ist eine schriftliche Auseinandersetzung mit einem Text, einer These oder Fragestellung. Dabei werden verschiedene Argumente systematisch dargelegt und bewertet, um am Ende eine begründete Schlussfolgerung zu ziehen. Ziel vom Erörterung schreiben ist es, sich mit einem Thema auf Grundlage von Argumenten kritisch auseinanderzusetzen und eine Gelegenheit zu erhalten, ein Thema von mehreren Seiten zu beleuchten. Eine Erörterung gliedert sich immer in eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Je nachdem, um welche Erörterungsform es sich handelt, unterscheidet sich auch die Struktur innerhalb dieser Bereiche ein wenig.

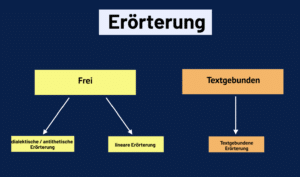

Überblick über die verschiedenen Erörterungsformen

Es gibt zwei Haupttypen der Erörterung: die textgebundene Erörterung (also an einen Ausgangstext gebundene) und die freie Erörterung (eine Erörterung ohne konkrete Textvorlage). Die freie Erörterung lässt sich weiter in die lineare und die antithetische Erörterung unterteilen. Jede dieser Formen hat spezifische Anforderungen und Ziele:

Textgebundene Erörterung schreiben

Bei einer textgebundenen Erörterung nutzt man einen vorgegebenen Text als Ausgangspunkt für die Argumentation. Ziel dieser Erörterung ist es, die Argumente und Thesen, die im Text ausgeführt werden genau zu verstehen. Dabei analysiert man zunächst gründlich den Text und arbeitet seine Hauptthesen und Argumentationslinien heraus. Anschließend setzt man sich kritisch mit den im Text angeführten Inhalten auseinander. Am Ende führt man an, ob man den im Text angeführten Argumenten zustimmen kann oder nicht und begründet diese mit Pro- oder Gegenargumenten.

Freie Erörterungsformen

Anders als bei der textgebundenen Erörterung liegt beim freien Erörterung schreiben kein Text vor, sondern lediglich eine Fragestellung, zu dem man sich positionieren muss. Ziel ist es hier also nicht, den vorgegeben Text genau zu verstehen, sondern zu lernen, wie man die eigene Haltung mit guten Argumenten begründet. Wie bereits erwähnt kann man dabei unterschiedlich vorgehen: Entweder im Stil einer linearen Erörterung, oder im Stil einer antithetischen, bzw. dialektischen Erörterung.

Lineare Erörterung schreiben

Wenn du eine lineare Erörterung schreiben möchtest, solltest du eine Argumentationslinie konsequent verfolgen, entweder im Pro- oder im Kontra-Bereich. Der Fokus liegt hier auf der tiefgehenden und systematischen Untersuchung eines bestimmten Standpunktes. Diese Form der Erörterung eignet sich besonders, um eine starke und kohärente Argumentationskette aufzubauen, die Schritt für Schritt auf ein klares Fazit hinführt.

Antithetische / dialektische Erörterung schreiben

Die antithetische Erörterung, auch dialektische oder pro-kontra-Erörterung genannt, soll eine ausgewogene Betrachtung eines Themas ermöglichen. Hier geht es um das Erörtern einer Streitfrage, bei denen beide Seiten valide Argumente vorbringen.

Um dieser Streitfrage auch gerecht zu werden, werden hier sowohl Pro- als auch Kontra-Argumente von komplexen Themen gegeneinander abgewogen. Aufgebaut ist die antithetische oder auch dialektische Erörterung meistens nach dem Sanduhrprinzip oder nach dem Reißverschlussprinzip. Dazu in unserem Artikel zur Antithetischen Erörterung mehr! 🙂

Erörterung Aufbau

Eine Erörterung gliedert sich, wie bereits erwähnt, üblicherweise in eine Einleitung, einen Hauptteil und einem Schluss.

Einleitung

Ziel der Einleitung ist es, den Leser abzuholen und zu klären, worum es in der Erörterung gehen wird und welche Informationen schon vorliegen. Eine Einleitung sollte dementsprechend einen interessanten Einstieg haben – dazu sind z.B. Zitate, persönliche Erfahrungen oder aktuelle Themenbezüge geeignet.

Besonderheiten bei der textgebundenen Erörterung

Wenn du eine textgebundene Erörterung schreiben möchtest, solltest du zusätzlich auch grundlegende Informationen zum Text erwähnen, wie z.B. den Autor des Textes, Erscheinungsort und -datum des Textes, die Textsorte, den Titel, das Thema und den Anlass der Veröffentlichung, bzw. die Absicht des Autors.

Wichtig: Eine Inhaltszusammenfassung gehört nicht in die Einleitung hinein. Am Ende der Einleitung kannst du auch schon zu deiner These hinleiten, um die es im Hauptteil gehen wird.

Hauptteil

Im Hauptteil geht es dann zur Sache. Hier findet die eigentliche Argumentation statt. Je nachdem, ob du nun eine freie oder eine textgebundene Erörterung verfasst, sind auch hier unterschiedliche Vorgehensweisen relevant.

Freie Erörterung

Im Hauptteil einer freien Erörterung stellst du zunächst eine These auf, die deine Position wiederspiegelt. Diese These unterlegst du dann mit deinen Argumenten. Da dir, anders als in der textgebundenen Erörterung, kein Text als Grundlage vorliegt, musst du dir im Vorfeld selbst mögliche Argumente und Gegenargumente überlegen, die für die vorgegebene Fragestellung relevant sind. Am besten verfasst du dazu im Vorfeld schon eine Gliederung, in der du die Argumente, die du nennen möchtest nach ihrer Wichtigkeit ordnest.

Argumentationsstruktur

Beginnen solltest du im Hauptteil mit dem schwächsten Argument und enden mit dem stärksten, das deine These untermauert. Bei einer linearen Erörterung listest du in der Regel verschiedene Argumente für deine These auf und argumentierst auch in Richtung deiner These. Hier kannst du zwar auch Gegenargumente aufgreifen, diese sind bei einer linearen Erörterung jedoch weniger wichtig als in einer antithetischen/dialektischen Erörterung. In der antithetischen bzw. dialektischen Erörterung wiegst du die Pro- und Kontra-Argumente gegeneinander ab – hier solltest du möglichst jedes valide Argument, ob es nun für oder gegen deine These spricht aufgreifen.

Besonderheiten bei der textgebundenen Erörterung

Wenn du eine textgebundene Erörterung schreiben möchtest, erfolgt jetzt eine knappe Zusammenfassung des Textinhalts, bei denen du wichtige Aspekte (mit Zeilenangaben) hervorhebst. Dabei geht es nicht um den genauen Sprachstil (der bei Auffälligkeiten natürlich trotzdem benannt werden kann) sondern vielmehr um den Inhalt. Zunächst stellst du die zentrale These des Textes vor und analysierst anschließend die Argumentationsstruktur des Autors. Dazu gehört, die Argumente des Autors inklusive Beispiele zu nennen und einzuordnen. Anschließend positionierst du dich eindeutig zur Haltung und zu den Argumenten des Autors. Stimmst du dem Autor ganz, zum Teil oder gar nicht zu? Welche Argumente sind überzeugend, welche nicht? Wie kannst du seine Argumente mit überzeugenden Gegenargumenten entkräften? Diese Fragen solltest du dir im Hauptteil stellen.

Schluss

Am Schluss deiner Erörterung solltest du deine Erkenntnisse noch einmal kurz aufgreifen und zusammenfassen und dazu Stellung beziehen. Hier kannst du deine eigene Meinung noch einmal anführen und gegebenfalls auch Aspekte aufzeigen, die für die Bewertung der Fragestellung in Zukunft eine Rolle spielen könnten. Anschließend formulierst anschließend den Schluss.

Besonderheiten bei der textgebundenen Erörterung

Bei einer textgebundenen Erörterung fasst du ebenfalls deine Ergebnisse noch einmal zusammen, erwähnst deine eigene Position und beurteilst kritisch die Argumentation des Autors. Hier solltest du beim Erörterung schreiben darauf eingehen, ob der Autor eine nachvollziehbare logische Argumentation verfolgt und ob er gegebenenfalls Dinge übersehen hat, bzw. Lücken in seiner Argumentation sind. Auch solltest du darauf eingehen, ob die Beispiele, die der Autor nennt, überzeugend und passend sind. Anschließend kannst du auch hier einen Ausblick auf die Zukunft geben und verfasst zum Ende deinen Schlussgedanken.

Welche Merkmale sollte eine gute These für eine Erörterung haben?

Eine These, die sich für eine freie Erörterung eignet, sollte bestimmte Merkmale aufweisen, um eine überzeugende Argumentation zu ermöglichen. Zunächst sollte die These eine klare und prägnante Aussage enthalten, die eine eindeutige Position vertritt und nicht mehrdeutig ist. Das erleichtert die Verständlichkeit und ermöglicht eine zielgerichtete Argumentation. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Kontroversität des Themas, das die These behandelt. Ein kontroverses Thema sorgt dafür, dass es genügend Diskussionsstoff gibt und ganz verschiedene Perspektiven beleuchtet werden können.

Vielseitigkeit und Relevanz

Außerdem sollten vielseitige Argumente zur Unterstützung der These verfügbar sein. Dies bedeutet, dass es zahlreiche Aspekte gibt, die die These untermauern können, wie zum Beispiel soziale, wirtschaftliche oder ethische Gründe. Schließlich sollte die Relevanz des Themas gegeben sein. Die These sollte sich auf ein Thema beziehen, das für die Zielgruppe von Bedeutung ist und praktische Auswirkungen hat. So bleibt die Diskussion nicht nur theoretisch, sondern zeigt auch die Relevanz im Alltag der Betroffenen auf.

Das war’s jetzt erstmal zum Thema Erörterungen. Wenn du noch weitere Fragen dazu hast, schau dich gern mal in unserem Blog um, oder schau in unseren Deutsch Online-Testtrainer! Wir wünschen dir für das Verfassen deiner Erörterung viel Erfolg! 💪

![police-4566193_960_720[1] Polizei Einstellungstest Bremen](https://testhelden.com/wp-content/uploads/police-4566193_960_7201-500x333.jpg)

![police-2808327_960_720[1] Polizei Einstellungstest Hessen](https://testhelden.com/wp-content/uploads/police-2808327_960_7201-500x281.jpg)